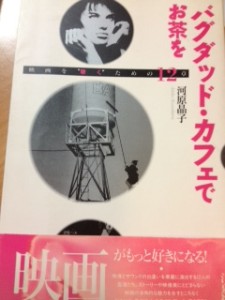

何年かぶりの新宿紀伊国屋サザンシアターで『バグダッド・カフェ』を観た。一度観ただけで少ないセリフのいくつかを覚えてしまうほどシンプルでユーモラスな独特の風合いのドイツ映画である。監督のパーシー・アドロンは、砂漠の真ん中にガススタンドと給水塔のある風景を目にして、映画の着想を得たという*。何より印象的なのは、憂いを含んだ主題歌の「コーリング・ユー」だ。風景と音楽と個性的な人物がいれば、それだけで一本の映画になる。

冒頭シーン。アメリカのモハーヴェ砂漠の真ん中に止められた車。旅の途中、喧嘩別れの亭主を残し、マリアンネ・ゼーゲブレヒト演じるジャスミンが、ひとりスローモーションで歩き出す。この太ったドイツ女の姿を、けだるいギターで始まるもの悲しくやさしい旋律が包む。

羽根つき帽子にかっちりしたスーツを着込み、大きな旅行かばんを引いて歩く。彼女がバグダッド・カフェに登場するシーンは、こうもり傘のないメアリー・ポピンズのよう。少なくとも、ついいましがた叱り飛ばしてうすのろ亭主を追い出したガススタンド兼モーテル兼カフェの女主人ブレンダには、突然降ってきたように見えた。荒れた生活に思わずこぼれた涙をハンカチでふく黒人女と、その前に立ち、流れる汗をハンカチでぬぐう太ったドイツ女。これが二人の最初の出会いだ。

ドイツとアメリカの違いはコーヒーの濃さのちがい。掃除に対する姿勢のちがい。見知らぬものは怪しく映る。でも、埃まみれのモーテルの壁にも絵が掛けられ、ブレンダの息子サロモはピアノでバッハを弾く。生まれたばかりの赤ん坊もいる。それらがジャスミンの心をとらえる。カフェに集まるクセ者たちは、絵描きの老人ルーディ(はじめてジャスミンとすれ違う時、彼は”Hello, Stranger!”と声をかける)、刺青を彫る無表情な美人デビー、好奇心旺盛なブレンダの娘フィリス、よくハンモックで寝ているのは店員のカヘンガ。コーヒーの入った魔法瓶もちょっとした役者である。

ある日やってきたバックパッカーの青年がテントを張り、ジャスミンとフィリスにブーメランを教える。ブーメランは風を切って飛び、ガスタンクのまわりに風を起こす。空の色が、昼間のブルーから夕暮れのオレンジ、ピンク、紫などさまざまに変化するのが美しい。人も少しずつ変わり始める。ただのおデブではなく童女のような愛らしさをもつジャスミンはマジックの練習を始め、ルーディの絵のモデルを始める。水と油のようなブレンダとも、少しずつうちとけ始める。カフェさえも繁盛し始める。そんな時、ドイツへと戻ることになるジャスミン。再び閑散とするカフェ。

しかし、メアリー・ポピンズのように、再び彼女はこの場所へ帰ってくる。はじめて来た時とは別人のような軽やかな白いドレスで。Strangerでしかなかったブレンダに駆け寄り、抱き合い、話し込む。その様子を黙って映すだけで、何を話しているのか、何となく想像がつく。伝えるために言葉や理由を必要としないという点で、この映画は映画らしい。クライマックスは、バグダッド・カフェでの歌とマジックショー。生き生きとした表情で素晴らしい声を披露するブレンダの前に、気弱な亭主も舞い戻り、ラストは名優ジャック・バランス演じるルーディが一世一代の決心でジャスミンの部屋を訪ねるシーンで幕が閉じられる。

観終わっても、あの音楽を思い出すと、空の色や壁の絵や、ラスト近くの朝のシーンで強い風に揺れる木々の映像が、いっぺんに押し寄せて、スローモーションであたたかい気持ちになる。音楽は映画全体を包んで、あらゆるシーンをその中に浮かべるスープのような、どこか童話的な話である。